Известные кометы для детей. Для чего прилетают кометы. Современные исследования комет

Проект «Вега» («Венера - комета Галлея») был одним из самых сложных в истории космических исследований. Он состоял из трёх частей: изучение атмосферы и поверхности Венеры при помощи посадочных аппаратов, изучение динамики атмосферы Венеры при помощи аэростатных зондов, пролёт через кому и плазменную оболочку кометы Галлея.

Автоматическая станция «Вега-1» стартовала с космодрома Байконур 15 декабря 1984 года, через 6 дней за ней последовала «Вега-2». В июне 1985 года они друг за другом прошли вблизи Венеры, успешно проведя исследования, связанные с этой частью проекта.

Когда-то там они расщепляются на дочерние молекулы солнечными фотонами или столкновениями между ними. Фотоионизация будет происходить при переносе достаточной энергии: электрически заряженные ионы переносятся заряженными частицами в солнечном ветре, где они образуют хвост плазмы.

Примерно 30 так называемых родительских молекул, обнаруженных в кометных комах, были известны до миссии Розетты. Часто это продукты распада - дочерние молекулы - измеряются, так как они дают указания на исходные соединения. В дополнение к основным компонентам воды, окиси углерода и диоксида углерода были найдены многочисленные органические вещества. Уже давно предполагалось, что кометы внесли важные строительные блоки жизни на Землю, когда они столкнулись с планетой.

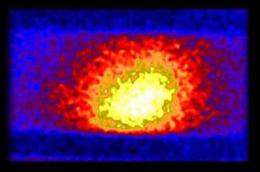

Но самой интересной была третья часть проекта - исследования кометы Галлея. Космическим аппаратам впервые предстояло «увидеть» ядро кометы, неуловимое для наземных телескопов. Встреча «Веги-1» с кометой произошла 6 марта, а «Веги-2» - 9 марта 1986 года. Они прошли на расстоянии 8900 и 8000 километров от её ядра.

Самой важной задачей в проекте было исследование физических характеристик ядра кометы. Впервые ядро рассматривалось как пространственно разрешённый объект, были определены его строение, размеры, инфракрасная температура, получены оценки его состава и характеристик поверхностного слоя.

Как сформировалась Солнечная система? Наша планетная система сформировалась 56 миллиардов лет назад из вращающегося облака водорода, гелия и пыли. Газ и пыль произошли от раннего взрыва одной или нескольких звезд. Образцы горных пород из метеоритов - или, точнее, продукты распада радиоактивных элементов, которые они содержат - от Солнечной системы, указывают на ее возраст.

Гравитация впоследствии привела к тому, что облако сжалось, а центробежная сила сжала его в виде диска. Солнце образовалось в центре этого диска, захватив почти всю массу, содержащуюся в облаке. Температура диска постепенно уменьшалась от внутренней к внешней, заставляя твердые тела с высокими температурами плавления развиваться вблизи раннего Солнца, в то время как другие твердые тела с более низкими температурами плавления уходили дальше. Первоначально небольшие, твердые тела стали все более крупными объектами - так называемыми планетезималями - до окончательного формирования планет и их лун.

В то время ещё не представлялось технической возможности совершить посадку на ядро кометы, так как слишком велика была скорость встречи - в случае с кометой Галлея это 78 км/с. Опасно было даже пролетать на слишком близком расстоянии, так как кометная пыль могла разрушить космический аппарат. Расстояние пролёта было выбрано с учётом количественных характеристик кометы. Использовалось два подхода: дистанционные измерения с помощью оптических приборов и прямые измерения вещества (газа и пыли), покидающего ядро и пересекающего траекторию движения аппарата.

На внешних границах диска каменистые и ледяные протопланеты, которые впоследствии стали гигантскими планетами, первоначально захватили большую часть оставшегося газа, увеличиваясь до их нынешних размеров. Меркурий, Венера, Земля и Марс - каменистые внутренние планеты, образованные внутри диска, в которых было очень мало газа.

Кометы и астероиды всех форм и размеров считаются почти незапятнанными остатками бывших планетезималей. Они являются свидетелями рождения Солнечной системы, что делает их особенно интересными для исследователей. Ранняя Земля: океаны и растущая жизнь. Мы очень мало знаем о том, что было на ранней Земле 8 миллиардов лет назад. С этого периода у нас нет образцов горных пород. Но можно получить приблизительную идею, анализируя метеориты и камни с Луны и Марса. Эти образцы показывают, что океан магмы покрыл раннюю Землю.

Оптические приборы были размещены на специальной платформе, разработанной и изготовленной совместно с чехословацкими специалистами, которая поворачивалась во время полёта и отслеживала траекторию движения кометы. С ёе помощью проводились три научных эксперимента: телевизионная съёмка ядра, измерение потока инфракрасного излучения от ядра (тем самым определялась температура его поверхности) и спектра инфракрасного излучения внутренних «околоядерных» частей комы на длинах волн от 2,5 до 12 микрометров с целью определения его состава. Исследования ИК излучения проводились при помощи инфракрасного спектрометра ИКС.

В то время в атмосфере палящего пара содержались каменные пары, водород и гелий. Земля в конце концов потеряла эту оригинальную атмосферу. Происхождение двуокиси углерода, обогащенной вторичной атмосферы и океанов является спорной темой. Некоторые исследователи полагают, что оба они возникли примерно четыре миллиарда лет назад во время бомбардировки Земли планетамимами, содержащими воду. Другие ученые утверждают, что исходные строительные блоки Земли уже содержали достаточное количество воды и двуокиси углерода и что океаны и вторичная атмосфера являются продуктом вулканической активности.

Итоги оптических исследований можно сформулировать следующим образом: ядро - вытянутое монолитное тело неправильной формы, размеры большой оси - 14 километров, в поперечнике - около 7 километров. Каждые сутки его покидают несколько миллионов тонн водяного пара. Расчёты показывают, что такое испарение может идти от ледяного тела. Но вместе с тем приборы установили, что поверхность ядра чёрная (отражательная способность менее 5%) и горячая (примерно 100 тысяч градусов Цельсия).

Сегодня мы знаем, что изотопная химия воды, найденной на Земле, не соответствует замороженной воде на большинстве комет. Это будет больше ориентироваться на теорию дегазации, астероидную бомбардировку или смесь обоих. Состав атмосферы изменился, по существу, на 3-5 миллиардов лет назад после появления жизни. Двуокись углерода Земли в значительной степени связана с известняком, и в настоящее время атмосфера состоит в основном из азота и биологически произведенного кислорода.

Как их орбиты развивались с течением времени? Астрономы обнаружили три резервуара в совершенно разных областях Солнечной системы. Предполагается, что у этого облака будет много тысяч миллиардов комет, общая масса которых в несколько раз больше Земли. Кольцевидный пояс Койпера-Эджворта расположен в самой отдаленной планетной области Солнечной системы, а общая масса его комет - всего лишь часть Земли.

Измерения химического состава пыли, газа и плазмы вдоль траектории полёта показали наличие водяного пара, атомных (водород, кислород, углерод) и молекулярных (угарный газ, диоксид углерода, гидроксил, циан и др.) компонентов, а также металлов с примесью силикатов.

Проект был осуществлён при широкой международной кооперации и с участием научных организаций многих стран. В результате экспедиции «Вега» учёные впервые увидели кометное ядро, получили большой объём данных о его составе и физических характеристиках. Грубая схема была заменена картиной реального природного объекта, ранее никогда не наблюдавшегося.

Кометы в этих двух резервуарах развивались в ледяных областях протопланетного диска при образовании Солнечной системы. Позднее изменения орбит больших планет и соответствующих гравитационных сил переместили кометы в их текущие местоположения. Основной пояс астероидов, расположенный между Марсом и Юпитером, является родиной еще одного недавно обнаруженного меньшего резервуара. Эти кометы образовались в более теплых областях, близких к Солнцу, и не проявляют большой активности.

Гравитационные силы, действующие на большие планеты, особенно Нептун, или даже объекты, дрейфующие в Млечном Пути, иногда выбивают кометы из своих орбит, приближая их к Солнцу и Земле, где они становятся активными и поэтому видимыми. В зависимости от того, где и как они были сформированы, кометы имеют разные траектории и орбитальные периоды. Долгосрочные кометы с орбитальными периодами более 200 лет обычно происходят из облака Оорта.

NASA готовило три больших экспедиции. Первая из них называется «Stardust» («Звёздная пыль»). Она предполагала запуск в 1999 году космического аппарата, который прошел в 150 километрах от ядра кометы Wild 2 в январе 2004 года. Основная его задача была: собрать для дальнейших исследований кометную пыль с помощью уникальной субстанции, называемой «аэрогель».

Наряду с ядрами комет астероиды считаются остатками планетезималей или малых планет и, как таковые, свидетельствуют о происхождении Солнечной системы. Большинство астероидов вращаются вокруг Солнца и расположены в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Существуют также околоземные астероиды с орбитами, которые могут пересекать Землю, а также астероиды с орбитами, которые приближаются к Солнцу. Орбиты астероидов и кометы ближнего Юпитера, таким образом, тесно смежны друг с другом.

Химический состав астероидов отличается от химического состава кометных ядер тем, что первые содержат меньше летучих элементов, таких как вода, оксиды углерода, метан и аммиак, но больше металлов и силикатов. Однако переходы состава комет и астероидов могут быть очень постепенными. Кроме того, среди астероидов мы находим тела, которые формировались значительно быстрее - за несколько миллионов лет - чем в кометных ядрах и при этом нагревались до температуры плавления железа за счет распада короткоживущих радиоактивных элементов.

Второй проект носит название «Contour» («COmet Nucleus TOUR»). Аппарат был запущен в июле 2002 года. В ноябре 2003 года он встретился с кометой Энке, в январе 2006 года - с кометой Швассмана-Вахмана-3, и, наконец, в августе 2008 года - с кометой d"Arrest. Он был оснащён совершенным техническим оборудованием, которое позволило получить высококачественные фотографии ядра в различных спектрах, а также собрать кометные газ и пыль. Проект также интересен тем, что космический аппарат при помощи гравитационного поля Земли был переориентирован в 2004-2008 году на новую комету.

Такие астероиды дифференцированы, подобно планетам. Некоторые из них подвержены столкновениям, так что мы видим астероиды, которые почти полностью состоят из железа. С другой стороны, изученные нами кометные ядра образовались намного медленнее, через несколько десятков миллионов лет. Таким образом, они остались очень холодными и нетронутыми и были вовлечены в очень небольшое количество столкновений.

Астероиды и кометы были связаны с происхождением жизни на Земле и предположили, что они посеяли Землю органическими соединениями на ударах миллиарды лет назад. Возможно, это были строительные блоки первых простых организмов на Земле. Первый космический корабль космической разведки.

Третий проект - самый интересный и сложный. Он называется «Deep Space 4» и входит в программу исследований под названием «NASA New Millennium Program». В его ходе предполагалась посадка на ядро кометы Tempel 1 в декабре 2005 года и возвращение на Землю в 2010 году. Космический аппарат исследовал ядро кометы, собрал и доставил на Землю образцы грунта.

Наиболее интересными событиями за последние несколько лет стали: появление кометы Хейла-Боппа и падение кометы Шумахера-Леви 9 на Юпитер. Комета Хейла-Боппа появилась на небе весной 1997 года. Её период составляет 5900 лет. С этой кометой связаны некоторые интересные факты. Осенью 1996 года американский астроном-любитель Чак Шрамек передал во всемирную сеть Интернет фотографию кометы, на которой отчётливо был виден яркий белый объект неизвестного происхождения, слегка сплюснутый по горизонтали. Шрамек назвал его «Saturn-like object» (сатурнообразный объект, сокращённо - «SLO»). Размеры объекта в несколько раз превосходили размеры Земли. Реакция официальных научных представителей была странной. Снимок Шрамека был объявлен подделкой, а сам астроном - мистификатором, но вразумительного объяснения характера SLO не было предложено. Снимок, опубликованный в Интернет, вызвал взрыв оккультизма, распространялось огромное количество рассказов о грядущем конце света, «мёртвой планете древней цивилизации», злобных пришельцах, готовящихся к захвату Земли с помощью кометы, даже выражение: «What the hell is going on?» («Что за чертовщина происходит?») перефразировали в «What the Hale is going on?»… До сих пор не ясно, что это был за объект, какова его природа.

Роботизированные космические аппараты были отправлены на Луну, Венеру и Марс для изучения нашего космического района с орбиты и непосредственно на месте. Многие ученые также стремились посетить комету. Но по сравнению с планетами кометы чрезвычайно малы, что делает их более сложным делом. Более того, ученые знали с уверенностью несколько комет, которые скоро приблизились бы к Земле.

В общей сложности пять кораблей были отправлены на рандеву с Галлеем: советскими Вега-1 и Вега-2, японскими Суизи и Сакигаке и европейским зондом Джотто. Но столкновения с пылевыми частицами быстро уничтожили большинство инструментов. Кометы содержат изначальный материал Солнечной системы. Это остатки периода - более 5 миллиардов лет назад - когда первые планеты начали формироваться вокруг молодого Солнца. Из-за их небольшого размера и расположения в холодных районах, удаленных от Солнца, кометы изменились очень мало.

Предварительный анализ показал, что второе «ядро» - звезда на заднем плане, но последующие снимки опровергли это предположение. С течением времени «глаза» опять соединились, и комета приняла первоначальный вид. Этот феномен также не был объяснён ни одним учёным.

Таким образом, комета Хейла-Боппа была не стандартным явлением, она дала учёным новый повод для размышлений.

С другой стороны, планеты значительно изменились с момента их образования - в частности, едва ли есть следы самых ранних периодов в истории Земли. Следовательно, мы точно не знаем, была ли вода в океанах изнутри Земли или были привезены сюда другими органами, такими как кометы. Мы также до сих пор не знаем, как возникла жизнь на нашей планете.

Следовательно, кометы являются важными свидетелями раннего развития нашей планетарной системы. Какие химические элементы, молекулы и изотопы составляют ядро и какие минералы можно найти там? Какие физические свойства, такие как плотность, твердость, структура и тепловое поведение, обладают кометным ядром? Как происходит деятельность кометы, ведущая к развитию комы и хвоста в окрестностях Солнца? Не имеют ли они сходства с материалами в межзвездном пространстве? Кометы действительно свидетельствуют о том, происхождение нашей Солнечной системы и что мы можем извлечь из них?

- Что представляет собой ядро кометы, какая она имеет и как она развивается?

- Как образовались кометы - и где?

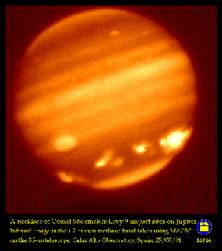

Другим нашумевшим событием стало падение в июле 1994 года короткопериодической кометы Шумахера-Леви 9 на Юпитер. Ядро кометы в июле 1992 года в результате сближения с Юпитером разделилось на фрагменты, которые впоследствии столкнулись с планетой-гигантом. В связи с тем, что столкновения происходили на ночной стороне Юпитера, земные исследователи могли наблюдать лишь вспышки, отражённые спутниками планеты. Анализ показал, что диаметр фрагментов от одного до нескольких километров. На Юпитер упали 20 кометных осколков.

Эти объекты являются остатками раннего образования планет. Иногда один из этих объектов укореняется из своей орбиты гравитационным рывком планеты или звезды. Он начинает внутреннее путешествие к Солнцу. Когда он приближается к Солнцу, он ускоряется. Усиление солнечного тепла приводит к тому, что твердые материалы объекта сублимируются или непосредственно преобразуются в газ. Как струи газа и пыли от объекта, тонкая атмосфера, называемая комой, образуется вокруг его ядра или ядра, а длинный, а иногда и яркий хвост простирается от него.

Этот хвост, который может быть до тех пор, пока расстояние между Землей и Солнцем всегда указывает на Солнце. Когда объект обтекает Солнце и начинает свое внешнее путешествие, его содержимое успокаивается, а его кома и хвост исчезают. Орбитальные объекты, которые показывают кому и хвост, классифицируются как кометы. Из ледяных кусков, замороженных газов и кусочков внедренной породы и пыли кометы отличаются от астероидов, которые в основном представляют собой камень или металл. По сравнению с планетами кометы малы.

Учёные утверждают, что распад кометы на части - редкое событие, захват кометы Юпитером - ещё более редкое происшествие, а столкновение большой кометы с планетой - экстраординарное космическое событие.

Недавно в американской лаборатории на одном из самых мощных компьютеров Intel Teraflop с производительностью 1 триллион операций в секунду была просчитана модель падения кометы радиусом 1 километр на Землю. Вычисления заняли 48 часов. Они показали, что такой катаклизм станет смертельным для человечества: в воздух поднимутся сотни тонн пыли, закрыв доступ солнечному свету и теплу, при падении в океан образуется гигантское цунами, произойдут разрушительные землетрясения. По одной из гипотез, динозавры вымерли в результате падения большой кометы или астероида. В штате Аризона существует кратер диаметром 1219 метров, образовавшийся после падения метеорита 60 метров в диаметре. Взрыв был эквивалентен взрыву 15 миллионов тонн тринитротолуола. Предполагается, что знаменитый Тунгусский метеорит 1908 года имел диаметр около 100 метров. Поэтому учёные работают сейчас над созданием системы раннего обнаружения, уничтожения или отклонения крупных космических тел, пролетающих недалеко от нашей планеты.

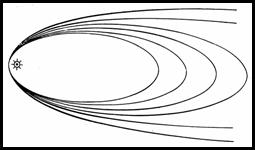

Они варьируются в диаметре от нескольких сотен до нескольких тысяч метров. Но, подобно планетам, каждая комета путешествует по регулярному пути или орбите вокруг Солнца. В то время как орбита Земли близка к круговой, многие кометы движутся по более вытянутому или эллиптическому пути, а Солнце ближе к одному концу орбитального пути, чем к центру.

Кометы далее классифицируются в зависимости от времени, которое они берут для завершения своих орбит. Короткие периоды комет завершают орбиты всего за несколько лет. Эти кометы происходят из пояса Койпера, дискообразной области пространства за пределами планеты Нептун. Объекты, которые орбиты в этой области называются транс-нептунианскими объектами. Эти кометы происходят из облака Оорта, обширного облака льда и пыли, которые, как полагают, существуют далеко за пределами Плутона.

Наиболее интересным исследованием обещает стать миссия Европейского космического агентства к комете Чурюмова-Герасименко, открытой в 1969 году Климом Чурюмовым и Светланой Герасименко. Автоматическая станция «Розетта» была запущена в 2004 году и ожидается, что аппарат подойдёт к комете в ноябре 2014 года в период, когда она ещё будет далека от Солнца и соответственно не будет ещё активна, с тем, чтобы проследить, как происходит развитие кометной активности. Станция будет обращаться около кометы 2 года. Впервые в истории исследования комет планируется опустить на ядро посадочный модуль, который возьмёт образцы грунта и исследует прямо на борту, а также передаст на Землю многочисленные фотографии газовых струй, вырывающихся из ядра кометы.

Общая астрономия. Кометы – источники жизни?

Кометы являются одними из самых эффектных тел в Солнечной системе. Это своеобразные космические айсберги, состоящие из замороженных газов сложного химического состава, водяного льда и тугоплавкого минерального вещества в виде пыли и более крупных фрагментов. Ежегодно открывают 5-7 новых комет и довольно часто один раз в 2-3 года вблизи Земли и Солнца проходит яркая комета с большим хвостом. Кометы интересуют не только астрономов, но и многих других учёных: физиков, химиков, биологов, историков... Постоянно проводятся достаточно сложные и дорогостящие исследования. Чем же вызван такой живой интерес к этому явлению? Его можно объяснить тем, что кометы - ёмкий и ещё далеко не полностью исследованный источник полезной науке информации. Например, кометы «подсказали» учёным о существовании солнечного ветра, имеется гипотеза о том, что кометы являются причиной возникновения жизни на земле, они могут дать ценную информацию о возникновении галактик... Но надо заметить, что ученик получает не очень большой объём знаний в данной области в силу ограниченности времени. Поэтому, хотелось бы пополнить свои знания, а также узнать больше интересных фактов по этой теме.

Исторические факты, начало исследования комет.

Когда же люди впервые задумались о ярких хвостатых «звёздах» на ночном небе? Первое письменное упоминание о появлении кометы датируется 2296 годом до нашей эры. Движение кометы по созвездиям тщательно наблюдалось китайскими астрономами. Древним китайцам небо представлялось огромной страной, где яркие планеты были правителями, а звезды - органами власти. Поэтому постоянно перемещающуюся комету древние астрономы считали гонцом, курьером, доставляющим депеши. Считалось, что любое событие на звёздном небе предварялось указом небесного императора, доставлямым кометой-гонцом. Древние люди панически боялись комет, предписывая им многие земные катаклизмы и несчастья: мор, голод, стихийные бедствия... Комет боялись потому, что не могли найти достаточно понятного и логичного объяснения этому явлению. Отсюда появляются многочисленные мифы о кометах. Древним грекам головой с распущенными волосами представлялась любая достаточно яркая и видимая невооружённым взглядом комета. Отсюда образовалось и название: слово «комета» происходит от древнегреческого «кометис», что в переводе означает «волосатый». Научно обосновать явление первым попытался Аристотель. Не замечая никакой закономерности в появлении и движении комет, он предложил считать их воспламеняющимися атмосферными испарениями. Мнение Аристотеля стало общепризнанным. Однако римский учёный Сенека попытался опровергнуть учение Аристотеля. Он писал, что «комета имеет собственное место между небесными телами..., она описывает свой путь и не гаснет, а только удаляется». Но его проницательные предположения сочли безрассудными, так как слишком был высок авторитет Аристотеля. Но в силу неопределённости, отсутствия единого мнения и объяснения феномену «хвостатых звёзд» люди ещё долго продолжали считать их чем-то сверхъестественным. В кометах видели огненные мечи, кровавые кресты, горящие кинжалы, драконов, отрубленные головы... Впечатления от появления ярких комет были настолько сильны, что предрассудкам поддавались даже просвещённые люди, учёные: например, известный математик Бернулли говорил, что хвост кометы является знамением гнева Божия. В эпоху Средневековья вновь появился научный интерес к явлению. Один из выдающихся астрономов той эпохи Региомонтан отнёсся к кометам, как к объектам научного исследования. Регулярно наблюдая все появлявшиеся светила, он первым описал траекторию движения и направления хвоста. В XVI веке астроном Апиан, проводя похожие наблюдения, пришёл к выводу, что хвост кометы всегда направлен в противоположную Солнцу сторону. Чуть позже стал наблюдать движение комет с наивысшей для того времени точностью датский астроном Тихо Браге. В результате своих исследований он доказал, что кометы - небесные тела, более далёкие, чем Луна, и тем самым опроверг учение Аристотеля об атмосферных испарениях.

Но, несмотря на исследования, избавление от предрассудков шло очень медленно: например, Людовик XIV очень опасался кометы 1680 года, так как считал её предвестницей своей гибели. Наибольший вклад в изучение истинной природы комет был сделан Эдмондом Галлеем. Главным его открытием было установление периодичности появления одной и той же кометы: в 1531 г., в 1607 г., в 1682 г. Увлечённый астрономическими исследованиями, Галлей заинтересовался движением кометы 1682 г. и занялся вычислением её орбиты. Его интересовал путь её движения, а так как Ньютон уже проводил подобные вычисления, Галлей обратился к нему. Учёный сразу дал ответ: комета будет двигаться по эллиптической орбите. По просьбе Галлея Ньютон изложил свои вычисления и теоремы в трактате «De Motu», то есть «О движении». Получив помощь Ньютона, он занялся вычислением кометных орбит по астрономическим наблюдениям. Ему удалось собрать сведения о 24 кометах. Таким образом появился первый каталог кометных орбит. В своём каталоге Галлей обнаружил, что три кометы очень похожи по своим характеристикам, из чего он сделал вывод, что это не три разные кометы, а периодические появления одной и той же кометы. Период её появления оказался равным 75,5 лет. Впоследствии она была названа кометой Галлея. После каталога Галлея появилось ещё несколько каталогов, куда заносятся все появившиеся как в далёком прошлом, так и в настоящее время кометы. Из них наиболее известны: каталог Бальде и Обальдия, а также, впервые изданный в 1972 году, каталог Б. Марсдена, считающийся наиболее точным и надёжным.

Природа комет, их рождение, жизнь и смерть.

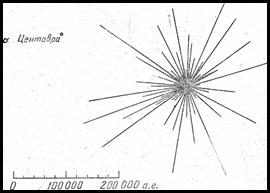

Откуда же приходят к нам «хвостатые звёзды»? До сих пор об источниках комет ведутся оживлённые дискуссии, но единое решение ещё не выработано. Ещё в XVIII веке Гершель, наблюдая туманности, предположил, что кометы - небольшие туманности, движущиеся в межзвёздном пространстве. В 1796 году Лаплас в своей книге «Изложение системы мира» высказал первую научную гипотезу о происхождении комет. Лаплас считал их обрывками межзвёздных туманностей, что неверно из-за различий в химическом составе тех и других. Однако его предположение о том, что эти объекты имеют межзвёздное происхождение, подтверждалось наличием комет с почти параболическими орбитами. Короткопериодические кометы Лаплас считал также пришедшими из межзвёздного пространства, но некогда захваченными притяжением Юпитера и переведёнными им на короткопериодические орбиты. Теория Лапласа имеет сторонников и в настоящее время. В 50-е годы голландский астроном Я.Оорт предложил гипотезу о существовании кометного облака на расстоянии 150 000 а. е. от Солнца, образовавшегося в результате взрыва 10-й планеты Солнечной системы - Фаэтона, некогда существовавшей между орбитами Марса и Юпитера. По мнению академика В. Г. Фесенкова взрыв произошёл в результате слишком сильного сближения Фаэтона и Юпитера, так как при таком сближении, вследствие действия колоссальных приливных сил, возник сильный внутренний перегрев Фаэтона. Сила взрыва была огромна. В доказательство теории можно привести расчёты Ван Фландерна, изучившего распределение элементов 60 долгопериодических комет и пришедшего к выводу, что 5 миллионов лет назад между орбитами Юпитера и Марса взорвалась планета массой в 90 земных масс (сравнимая по массе с Сатурном). В результате такого взрыва бо’льшая часть вещества в виде ядер комет (обломков ледяной коры), астероидов и метеоритов покинула пределы Солнечной системы, часть задержалась на её периферии в виде облака Оорта, часть вещества осталась на прежней орбите Фаэтона, где она и сейчас циркулирует в виде астероидов, кометных ядер и метеоритов.

Некоторые кометные ядра сохранили реликтовый лёд под рыхлым теплоизоляционным слоем тугоплавкой компоненты, и ещё до сих пор в поясе астероидов иногда открывают короткопериодические кометы, движущиеся по почти круговым орбитам. Примером такой кометы может быть комета Смирновой - Чёрных, открытая в 1975 году. В настоящее время общепринятой считается гипотеза гравитационной конденсации всех тел Солнечной системы из первичного газово-пылевого облака, имевшего сходный с солнечным химический состав. В холодной зоне облака сконденсировались планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Они вобрали в себя наиболее обильные элементы протопланетного облака, в результате чего их массы возросли настолько, что они стали захватывать не только твёрдые частицы, но и газы. В этой же холодной зоне образовались и ледяные ядра комет, которые частично пошли на формирование планет-гигантов, а частично, по мере роста масс этих планет, стали отбрасываться ими на периферию Солнечной системы, где и образовали «резервуар» комет - облако Оорта. В результате изучения элементов почти параболических кометных орбит, а также применения методов небесной механики было доказано, что облако Оорта реально существует и является достаточно устойчивым: период его полураспада составляет около одного миллиарда лет. При этом облако постоянно пополняется из разных источников, поэтому оно не перестаёт существовать. Ф. Уипл полагает, что в Солнечной системе помимо облака Оорта существует и более близкая область, густо населённая кометами. Она располагается за орбитой Нептуна, содержит около 10 комет и именно она вызывает те заметные возмущения в движении Нептуна, которые раньше приписывались Плутону, так как имеет массу на два порядка большую, чем масса Плутона. Этот пояс мог образоваться в результате так называемой «диффузии кометных орбит», теория которой была наиболее полно разработана рижским астрономом К. Штейнсом. Она заключается в очень медленном накоплении малых планетных возмущений, результатом которого становится постепенное сокращение большой полуоси эллиптической орбиты кометы.

Таким образом, за миллионы лет многие кометы, ранее принадлежавшие облаку Оорта, изменяют свои орбиты так, что их перигелии (ближайшее расстояние от Солнца) начинают концентрироваться вблизи наиболее удалённой от Солнца планеты-гиганта Нептуна, имеющего большую массу и протяжённую сферу действия. Поэтому, вполне возможно существование предсказываемого Уиплом кометного пояса за Нептуном. В дальнейшем эволюция кометной орбиты из пояса Уипла протекает намного стремительнее, в зависимости от сближения с Нептуном. При сближении происходит сильная трансформация орбиты: Нептун своим магнитным полем действует так, что после выхода из сферы его действия, комета начинает двигаться по резко гиперболической орбите, что приводит либо к её выбросу из Солнечной системы, либо она продолжает двигаться внутрь планетной системы, где может снова подвергнуться воздействию планет-гигантов, либо будет двигаться к Солнцу по устойчивой эллиптической орбите, своим афелием (точкой наибольшего удаления от Солнца) показывая принадлежность к семейству Нептуна. По мнению Е. И. Казимирчак-Полонской, диффузия приводит к накоплению круговых кометных орбит также между Ураном и Нептуном, Сатурном и Ураном, Юпитером и Сатурном, которые также являются источниками кометных ядер. Ряд трудностей, имевших место в гипотезе захвата, особенно во времена Лапласа, при объяснении происхождения комет, побудил учёных искать другие источники комет. Так, например, французский учёный Лагранж, основываясь на отсутствии резких первоначальных гипербол, наличии только прямых движений в системе короткопериодических комет в семействе Юпитера, высказал гипотезу об эруптивном, то есть вулканическом, происхождении комет из различных планет. Лагранжа поддержал Проктор, который объяснял существование комет в Солнечной системе сильнейшей вулканической деятельностью на Юпитере. Но для того, чтобы фрагмент поверхности Юпитера мог преодолеть поле тяготения планеты, ему нужно было бы сообщить начальную скорость порядка 60 км/с. Появление таких скоростей при вулканических извержениях является нереальным, поэтому гипотеза эруптивного происхождения комет считается физически несостоятельной. Но в наше время её поддерживает ряд учёных, разрабатывая дополнения и уточнения к ней. Существуют также и другие гипотезы о происхождении комет, не получившие столь широкого распространения, как гипотезы о межзвёздном происхождении комет, об облаке Оорта и эруптивном образовании комет.

Строение, состав кометы.

Маленькое ядро кометы является единственной её твёрдой частью, в нём сосредоточена почти вся её масса. Поэтому ядро - первопричина всего остального комплекса кометных явлений. Ядра комет до сих пор всё ещё недоступны телескопическим наблюдениям, так как они вуалируются окружающей их светящейся материей, непрерывно истекающей из ядер. Применяя большие увеличения, можно заглянуть в более глубокие слои светящейся газо-пылевой оболочки, но и то, что останется, будет по своим размерам всё ещё значительно превышать истинные размеры ядра. Центральное сгущение, видимое в атмосфере кометы визуально и на фотографиях, называется фотометрическим ядром. Считается, что в центре его находится собственно ядро кометы, то есть располагается центр масс. Однако, как показал советский астроном Д. О. Мохнач, центр масс может не совпадать с наиболее яркой областью фотометрического ядра. Это явление носит название эффекта Мохнача. Туманная атмосфера, окружающая фотометрическое ядро, называется комой. Кома вместе с ядром составляют голову кометы - газовую оболочку, которая образуется в результате прогревания ядра при приближении к Солнцу. Вдали от Солнца голова выглядит симметричной, но с приближением к нему она постепенно становится овальной, затем удлиняется ещё сильнее и в противоположной от Солнца стороне из неё развивается хвост, состоящий из газа и пыли, входящих в состав головы. Ядро - самая главная часть кометы. Однако до сих пор нет единодушного мнения, что оно представляет собой на самом деле. Ещё во времена Лапласа существовало мнение, что ядро кометы - твёрдое тело, состоящее из легко испаряющихся веществ типа льда или снега, быстро превращающихся в газ под воздействием солнечного тепла. Эта классическая ледяная модель кометного ядра была существенно дополнена в последнее время. Наибольшим признанием пользуется разработанная Уиплом модель ядра - конгломерата из тугоплавких каменистых частиц и замороженной летучей компоненты (метана, углекислого газа, воды и др.). В таком ядре ледяные слои из замороженных газов чередуются с пылевыми слоями. По мере прогревания газы, испаряясь, увлекают за собой облака пыли. Это позволяет объяснить образование газовых и пылевых хвостов у комет, а также способность небольших ядер к газовыделению. Согласно Уиплу механизм истечения вещества из ядра объясняется следующим образом. У комет, совершивших небольшое число прохождений через перигелий, - так называемых «молодых» комет - поверхностная защитная корка ещё не успела образоваться, и поверхность ядра покрыта льдами, поэтому газовыделение протекает интенсивно путём прямого испарения. В спектре такой кометы преобладает отражённый солнечный свет, что позволяет спектрально отличать «старые» кометы от «молодых». Обычно «молодыми» называются кометы, имеющие большие полуоси орбит, так как предполагается, что они впервые проникают во внутренние области Солнечной системы. «Старые» кометы - это кометы с коротким периодом обращения вокруг Солнца, многократно проходившие свой перигелий. У «старых» комет на поверхности образуется тугоплавкий экран, так как при повторных возвращениях к Солнцу поверхностный лед, подтаивая, «загрязняется». Этот экран хорошо защищает находящийся под ним лёд от воздействия солнечного света. Модель Уипла объясняет многие кометные явления: обильное газовыделение из маленьких ядер, причину негравитационных сил, отклоняющих комету от расчётного пути. Потоки, истекающие из ядра, создают реактивные силы, которые и приводят к вековым ускорениям или замедлениям в движении короткопериодических комет. Существуют также другие модели, отрицающие наличие монолитного ядра: одна представляет ядро как рой снежинок, другая - как скопление каменно-ледяных глыб, третья говорит о том, что ядро периодически конденсируется из частиц метеорного роя под действием гравитации планет. Всё же наиболее правдоподобной считается модель Уипла. Массы ядер комет в настоящее время определяются крайне неуверенно, поэтому можно говорить о вероятном диапазоне масс: от нескольких тонн (микрокометы) до нескольких сотен, а возможно, и тысяч миллиардов тонн (от 10 до 10 - 10 тонн).

Кома кометы окружает ядро в виде туманной атмосферы. У большинства комет кома состоит из трёх основных частей, заметно отличающихся своими физическими параметрами: 1) наиболее близкая, прилегающая к ядру область - внутренняя, молекулярная, химическая и фотохимическая кома, 2) видимая кома, или кома радикалов, 3) ультрафиолетовая, или атомная кома. На расстоянии в 1 а. е. от Солнца средний диаметр внутренней комы D = 10 км, видимой D = 10 - 10 км и ультрафиолетовой D = 10 км. Во внутренней коме происходят наиболее интенсивные физико-химические процессы: химические реакции, диссоциация и ионизация нейтральных молекул. В видимой коме, состоящей в основном из радикалов (химически активных молекул) (CN, OH, NH и др.), процесс диссоциации и возбуждения этих молекул под действием солнечной радиации продолжается, но уже менее интенсивно, чем во внутренней коме. Л. М. Шульман на основании динамических свойств вещества предложил делить кометную атмосферу на следующие зоны: 1)пристеночный слой (область испарения и конденсации частиц на ледяной поверхности), 2)околоядерную область (область газодинамического движения вещества), 3)переходную область, 4)область свободно-молекулярного разлёта кометных частиц в межпланетное пространство. Но не для всякой кометы должно быть обязательным наличие всех перечисленных атмосферных областей. По мере приближения кометы к Солнцу диаметр видимой головы день ото дня растёт, после прохождения перигелия её орбиты голова снова увеличивается и достигает максимальных размеров между орбитами Земли и Марса. В целом для всей совокупности комет диаметры голов заключены в широких пределах: от 6000 км до 1 млн. км. Головы комет при движении кометы по орбите принимают разнообразные формы. Вдали от Солнца они круглые, но по мере приближения к Солнцу, под воздействием солнечного давления, голова принимает вид параболы или цепной линии. С. В. Орлов предложил следующую классификацию кометных голов, учитывающую их форму и внутреннюю структуру:

- 1.Тип E; - наблюдается у комет с яркими комами, обрамлёнными со стороны Солнца светящимися параболическими оболочками, фокус которых лежит в ядре кометы.

- 2.Тип C; - наблюдается у комет, головы которых в четыре раза слабее голов типа E и по внешнему виду напоминают луковицу.

- 3.Тип N; - наблюдается у комет, у которых отсутствует и кома и оболочки.

- 4.Тип Q; - наблюдается у комет, имеющих слабый выступ в сторону Солнца, то есть аномальный хвост.

- 5.Тип h; - наблюдается у комет, в голове которых генерируются равномерно расширяющиеся кольца - галосы с центром в ядре.

Наиболее впечатляющая часть кометы - её хвост. Хвосты почти всегда направлены в противоположную от Солнца сторону. Хвосты состоят из пыли, газа и ионизированных частиц. Поэтому в зависимости от состава частицы хвостов отталкиваются в противоположную от Солнца сторону силами, исходящими из Солнца. Ф. Бессель, исследуя форму хвоста кометы Галлея, впервые объяснил её действием отталкивающих сил, исходящих из Солнца. Впоследствии Ф. А. Бредихин разработал более совершенную механическую теорию кометных хвостов и предложил разбить их на три обособленные группы, в зависимости от величины отталкивающего ускорения. Анализ спектра головы и хвоста показал наличие следующих атомов, молекул и пылевых частиц:

- 1.Органические C, C , C CH, CN, CO, CS, HCN, CH CN.

- 2.Неорганические H, NH, NH , O, OH, H O.

- 3.Металлы - Na, Ca, Cr, Co, Mn, Fe, Ni, Cu, V, Si.

- 4.Ионы - CO , CO , CH , CN , N , OH , H O .

- 5.Пыль - силикаты (в инфракрасной области).

Механизм свечения кометных молекул был расшифрован в 1911 году К. Шварцшильдом и Е. Кроном, которые пришли к выводу, что это механизм флуоресценции, то есть переизлучения солнечного света. Иногда в кометах наблюдаются достаточно необычные структуры: лучи, выходящие под различными углами из ядра и образующие в совокупности лучистый хвост; галосы - системы расширяющихся концентрических колец; сжимающиеся оболочки - появление нескольких оболочек, постоянно двигающихся к ядру; облачные образования; омегообразные изгибы хвостов, появляющиеся при неоднородностях солнечного ветра.

Также существуют и нестационарные процессы в головах комет: вспышки яркости, связанные с усилением коротковолновой радиации и корпускулярных потоков; разделение ядер на вторичные фрагменты.

Современные исследования комет.

Проект «Вега». Проект «Вега» («Венера - комета Галлея») был одним из самых сложных в истории космических исследований. Он состоял из трёх частей: изучение атмосферы и поверхности Венеры при помощи посадочных аппаратов, изучение динамики атмосферы Венеры при помощи аэростатных зондов, пролёт через кому и плазменную оболочку кометы Галлея. Автоматическая станция «Вега-1» стартовала с космодрома Байконур 15 декабря 1984 года, через 6 дней за ней последовала «Вега-2». В июне 1985 года они друг за другом прошли вблизи Венеры, успешно проведя исследования, связанные с этой частью проекта. Но самой интересной была третья часть проекта - исследования кометы Галлея. Космическим аппаратам впервые предстояло «увидеть» ядро кометы, неуловимое для наземных телескопов. Встреча «Веги-1» с кометой произошла 6 марта, а «Веги-2» - 9 марта 1986 года. Они прошли на расстоянии 8900 и 8000 километров от её ядра. Самой важной задачей в проекте было исследование физических характеристик ядра кометы. Впервые ядро рассматривалось как пространственно разрешённый объект, были определены его строение, размеры, инфракрасная температура, получены оценки его состава и характеристик поверхностного слоя. В то время ещё не представлялось технической возможности совершить посадку на ядро кометы, так как слишком велика была скорость встречи - в случае с кометой Галлея это 78 км/с. Опасно было даже пролетать на слишком близком расстоянии, так как кометная пыль могла разрушить космический аппарат. Расстояние пролёта было выбрано с учётом количественных характеристик кометы. Использовалось два подхода: дистанционные измерения с помощью оптических приборов и прямые измерения вещества (газа и пыли), покидающего ядро и пересекающего траекторию движения аппарата.

Оптические приборы были размещены на специальной платформе, разработанной и изготовленной совместно с чехословацкими специалистами, которая поворачивалась во время полёта и отслеживала траекторию движения кометы. С ёе помощью проводились три научных эксперимента: телевизионная съёмка ядра, измерение потока инфракрасного излучения от ядра (тем самым определялась температура его поверхности) и спектра инфракрасного излучения внутренних «околоядерных» частей комы на длинах волн от 2,5 до 12 микрометров с целью определения его состава. Исследования ИК излучения проводились при помощи инфракрасного спектрометра ИКС. Итоги оптических исследований можно сформулировать следующим образом: ядро - вытянутое монолитное тело неправильной формы, размеры большой оси - 14 километров, в поперечнике - около 7 километров. Каждые сутки его покидают несколько миллионов тонн водяного пара. Расчёты показывают, что такое испарение может идти от ледяного тела. Но вместе с тем приборы установили, что поверхность ядра чёрная (отражательная способность менее 5%) и горячая (примерно 100 тысяч градусов Цельсия). Измерения химического состава пыли, газа и плазмы вдоль траектории полёта показали наличие водяного пара, атомных (водород, кислород, углерод) и молекулярных (угарный газ, диоксид углерода, гидроксил, циан и др.) компонентов, а также металлов с примесью силикатов. Проект был осуществлён при широкой международной кооперации и с участием научных организаций многих стран. В результате экспедиции «Вега» учёные впервые увидели кометное ядро, получили большой объём данных о его составе и физических характеристиках. Грубая схема была заменена картиной реального природного объекта, ранее никогда не наблюдавшегося. В настоящее время NASA готовит три больших экспедиции. Первая из них называется «Stardust» («Звёздная пыль»). Она предполагает запуск в 1999 году космического аппарата, который пройдёт в 150 километрах от ядра кометы Wild 2 в январе 2004 года. Основная его задача: собрать для дальнейших исследований кометную пыль с помощью уникальной субстанции, называемой «аэрогель». Второй проект носит название «Contour» («COmet Nucleus TOUR»). Аппарат будет запущен в июле 2002 года. В ноябре 2003 года он встретится с кометой Энке, в январе 2006 года - с кометой Швассмана-Вахмана-3, и, наконец, в августе 2008 года - с кометой d’Arrest. Он будет оснащён совершенным техническим оборудованием, которое позволит получить высококачественные фотографии ядра в различных спектрах, а также собрать кометные газ и пыль. Проект также интересен тем, что космический аппарат при помощи гравитационного поля Земли может быть переориентирован в 2004-2008 году на новую комету. Третий проект - самый интересный и сложный. Он называется «Deep Space 4» и входит в программу исследований под названием « NASA New Millennium Program». В его ходе предполагается посадка на ядро кометы Tempel 1 в декабре 2005 года и возвращение на Землю в 2010 году. Космический аппарат исследует ядро кометы, соберёт и доставит на Землю образцы грунта.

Наиболее интересными событиями за последние несколько лет стали: появление кометы Хейла-Боппа и падение кометы Шумахера-Леви 9 на Юпитер. Комета Хейла-Боппа появилась на небе весной 1997 года. Её период составляет 5900 лет. С этой кометой связаны некоторые интересные факты. Осенью 1996 года американский астроном-любитель Чак Шрамек передал во всемирную сеть Интернет фотографию кометы, на которой отчётливо был виден яркий белый объект неизвестного происхождения, слегка сплюснутый по горизонтали. Шрамек назвал его «Saturn-like object» (сатурнообразный объект, сокращённо - «SLO»). Размеры объекта в несколько раз превосходили размеры Земли.

Реакция официальных научных представителей была странной. Снимок Шрамека был объявлен подделкой, а сам астроном - мистификатором, но вразумительного объяснения характера SLO не было предложено. Снимок, опубликованный в Интернет, вызвал взрыв оккультизма, распространялось огромное количество рассказов о грядущем конце света, «мёртвой планете древней цивилизации», злобных пришельцах, готовящихся к захвату Земли с помощью кометы, даже выражение: «What the hell is going on?» («Что за чертовщина происходит?») перефразировали в «What the Hale is going on?»... До сих пор не ясно, что это был за объект, какова его природа. 23 июля появилось сообщение о том, что ядро кометы разделилось пополам.

Предварительный анализ показал, что второе «ядро» - звезда на заднем плане, но последующие снимки опровергли это предположение. С течением времени «глаза» опять соединились, и комета приняла первоначальный вид. Этот феномен также не был объяснён ни одним учёным. Таким образом, комета Хейла-Боппа была не стандартным явлением, она дала учёным новый повод для размышлений.

Другим нашумевшим событием стало падение в июле 1994 года короткопериодической кометы Шумахера-Леви 9 на Юпитер. Ядро кометы в июле 1992 года в результате сближения с Юпитером разделилось на фрагменты, которые впоследствии столкнулись с планетой-гигантом. В связи с тем, что столкновения происходили на ночной стороне Юпитера, земные исследователи могли наблюдать лишь вспышки, отражённые спутниками планеты. Анализ показал, что диаметр фрагментов от одного до нескольких километров. На Юпитер упали 20 кометных осколков.

Эти объекты являются остатками раннего образования планет. Иногда один из этих объектов укореняется из своей орбиты гравитационным рывком планеты или звезды. Он начинает внутреннее путешествие к Солнцу. Когда он приближается к Солнцу, он ускоряется. Усиление солнечного тепла приводит к тому, что твердые материалы объекта сублимируются или непосредственно преобразуются в газ. Как струи газа и пыли от объекта, тонкая атмосфера, называемая комой, образуется вокруг его ядра или ядра, а длинный, а иногда и яркий хвост простирается от него.

Этот хвост, который может быть до тех пор, пока расстояние между Землей и Солнцем всегда указывает на Солнце. Когда объект обтекает Солнце и начинает свое внешнее путешествие, его содержимое успокаивается, а его кома и хвост исчезают. Орбитальные объекты, которые показывают кому и хвост, классифицируются как кометы. Из ледяных кусков, замороженных газов и кусочков внедренной породы и пыли кометы отличаются от астероидов, которые в основном представляют собой камень или металл. По сравнению с планетами кометы малы.

Учёные утверждают, что распад кометы на части - редкое событие, захват кометы Юпитером - ещё более редкое происшествие, а столкновение большой кометы с планетой - экстраординарное космическое событие. Недавно в американской лаборатории на одном из самых мощных компьютеров Intel Teraflop с производительностью 1 триллион операций в секунду была просчитана модель падения кометы радиусом 1 километр на Землю. Вычисления заняли 48 часов. Они показали, что такой катаклизм станет смертельным для человечества: в воздух поднимутся сотни тонн пыли, закрыв доступ солнечному свету и теплу, при падении в океан образуется гигантское цунами, произойдут разрушительные землетрясения... По одной из гипотез, динозавры вымерли в результате падения большой кометы или астероида. В штате Аризона существует кратер диаметром 1219 метров, образовавшийся после падения метеорита 60 метров в диаметре. Взрыв был эквивалентен взрыву 15 миллионов тонн тринитротолуола. Предполагается, что знаменитый Тунгусский метеорит 1908 года имел диаметр около 100 метров. Поэтому учёные работают сейчас над созданием системы раннего обнаружения, уничтожения или отклонения крупных космических тел, пролетающих недалеко от нашей планеты. Таким образом, выяснилось, что, несмотря на тщательное их изучение, кометы таят в себе ещё много загадок. Какие-то из этих красивых «хвостатых звёзд», время от времени сияющих на вечернем небе, могут представлять реальную опасность для нашей планеты. Но прогресс в этой области не стоит на месте, и, скорее всего, уже наше поколение станет свидетелем посадки на кометное ядро. Кометы пока что не представляют практического интереса, но их изучение поможет понять основы, причины других событий. Комета - космическая странница, она проходит через очень удалённые области, недоступные для исследований, и возможно она «знает», что происходит в межзвёздном пространстве.