Кометы сообщение. Кометы

КОМЕТЫ (от греческого κομήτης - волосатый, косматый), небольшие по размеру и массе небесные тела Солнечной системы, обращающиеся вокруг Солнца по сильно вытянутым орбитам и резко повышающие свою яркость при сближении с Солнцем. Вблизи Солнца кометы выглядят на небе как светящиеся шары, за которыми тянется длинный хвост (рис. 1). Кометы представляют собой ледяные небесные тела (иногда называемые космическими айсбергами), яркое свечение которых создаётся рассеянием солнечного света и другими физическими эффектами. Полное название комет включает в себя имена открывателей (не более трёх), год открытия, прописную букву латинского алфавита и число, указывающие, в какой момент года была открыта комета, и префикс, обозначающий тип кометы (Р - короткопериодическая комета, С - долгопериодическая комета, D - разрушившаяся комета и пр.). Ежегодно в любительский телескоп можно наблюдать примерно 10-20 комет.

Обычная частота колеблется от 30 метеоров в час. Каковы его следы, в Солнечной системе очень мало. При приближении к родительской звезде она находится в непосредственной близости от первой планеты Солнечной системы Меркурия, а в противоположной точке она даже не отстает от пути второй планеты с изначальной, самой большой планеты Юпитер. На плоскости эклиптики ее орбитальный круг вокруг звезды составляет 11, 9 градуса. Вы присоединяетесь к возвращению Земли в местах, где серебристый вид кометы сметен солнечным светом в дневном небе.

Когда тело приближается или уходит от звезды, его ясность резко меняется. И вы знаете, вечером, или даже в ночном небе, была ясность на границе, а также для наблюдения с более крупным устройством. Поэтому приятно душе, когда его сферическое положение для наблюдения благоприятно, даже в ближайшем будущем, к комете перигелия. Особенно, когда мы считаем, что каждый раз, когда ядро возвращается к своему ядру, оно потеряет свою массу поверхностного вещества, поэтому оно никогда не достигнет глазного глаза в перигелии.

Исторически появление комет на небе считалось дурным предзнаменованием, предвещающим несчастья и катастрофы. Споры о природе комет (атмосферной или космической) продолжались на протяжении 2 тысяч лет и завершились лишь в 18 веке (смотри Кометная астрономия). Значительный прогресс в изучении комет был достигнут в 20 веке благодаря полётам к кометам космических аппаратов.

Это не имеет значения - на данный момент достаточно лишь немного суки; главным образом, и прежде всего, но городским светом, беспрепятственным небом. В этом году период кометы ее следующего возвращения и вышеупомянутого очень благоприятный. Он будет ближе к нему с величиной порядка 9, 6. Как можно вывести, ясность резко возрастает. Ясность больше по величине. И тогда это будет похоже на масло. Они летают в Лебедя и в Лиштичку. Для класса будет достаточно яркости - около 7 величин. Но это также будет каждую ночь ниже и ниже горизонта.

Тем не менее, он по-прежнему идеален для ее карьеры. Через Геркулеса они появятся у нас в последней видимой области - Хадоне и вокруг. Его ясность здесь составляет около 6, 5 величины. Здесь мы можем, наконец, насладиться его взглядом, потому что он полностью исчезает вокруг северного неба для моряков и начинает отплывать в «южные регионы». Таким образом, нет «превосходного», но есть еще несколько причин, почему было бы позором вернуться.

Общие сведения о кометах. Кометы вместе с астероидами, метеороидами и метеорной пылью относятся к малым телам Солнечной системы. Общее число комет в Солнечной системе чрезвычайно велико, оно оценивается величиной не менее 10 12 . кометы подразделяются на два основных класса: короткопериодические и долгопериодические с периодом обращения соответственно менее и более 200 лет. Общее число комет, наблюдавшихся в историческое время (в том числе на параболических и гиперболических орбитах), близко к 1000. Из них известно около 100 короткопериодических комет, регулярно сближающихся с Солнцем. Орбиты этих комет надёжно вычислены. Такие кометы называют «старыми», в отличие от «новых» долгопериодических комет, которые, как правило, наблюдались во внутренних областях Солнечной системы лишь однажды. Большинство короткопериодических комет входит в так называемые семейства планет-гигантов, находясь на близких к ним орбитах. Наиболее многочисленным является семейство Юпитера, насчитывающее сотни комет, среди которых известно свыше 50 самых короткопериодических комет с периодом обращения вокруг Солнца от 3 до 10 лет. Меньше наблюдаемых комет включают семейства Сатурна, Урана и Нептуна; к последнему, в частности, принадлежит знаменитая Галлея комета.

Крайне сложно изучать кометы, чья циркуляция вокруг Солнца занимает более 200 лет. Большую часть времени они проводят в отдаленных частях Солнечной системы, поэтому многие многолетние кометы никогда не приблизится к нашей звезде в жизни человека. Тогда есть кометы, которые отправляются на Солнце из Облака Оорта, группы ледяных тел, которая начинается примерно на 300 миллиардов километров от Земли. Их орбитальное время может рассчитывать на тысячи или миллионы лет. Он исходит из области, которую мы называем облаком Оорта, которая находится на самом дальнем краю солнечной системы.

Основные резервуары, содержащие ядра комет, расположены на периферии Солнечной системы. Это Койпера пояс, находящийся вблизи плоскости эклиптики непосредственно за орбитой Нептуна, в пределах 30-100 а. е. от Солнца, и сферическое по форме Оорта облако, расположенное примерно на половине расстояния до ближайших звёзд (30-60 тысяч а. е.). Облако Оорта периодически испытывает гравитационные возмущения со стороны гигантских межзвёздных газово-пылевых облаков, галактического диска и звёзд (при случайных сближениях) и поэтому не имеет чётко выраженной внешней границы. Кометы могут покидать облако Оорта, пополняя межзвёздную среду, и вновь возвращаться. Тем самым кометы играют роль своеобразных зондов ближайших к Солнечной системе областей Галактики.

Скорость завораживает человечество на протяжении веков. Наши предки тщательно выбирали самых быстрых лошадей, и в настоящее время у нас есть самые быстрые бегуны, байкеры, скоростные конькобежцы, мотоциклисты или гонщики. Скорость окружает нас практически на каждом шагу. Неудивительно, что мы также посмотрели это количество в нашей праздничной серии. Сегодня вы можете с нетерпением ждать рекордеров, которые держат примат самых быстрых техногенных объектов. Но у него есть один крючок - мы узнали в школе, что скорость объекта всегда должна быть связана с определенным телом, потому что все движется во вселенной.

Вследствие аналогичных возмущений некоторые тела из облака Оорта попадают во внутренние области Солнечной системы, переходя на высокоэллиптические орбиты. Эти тела при сближении с Солнцем наблюдаются как долгопериодические кометы. Под влиянием гравитационных возмущений со стороны планет (в первую очередь Юпитера и других планет-гигантов) они либо пополняют известные семейства короткопериодических комет, регулярно возвращающихся к Солнцу, либо переходят на параболические и даже гиперболические орбиты, навсегда покидая Солнечную систему. Основным источником короткопериодических комет служит пояс Койпера. Вследствие гравитационных возмущений Нептуном объектов пояса Койпера относительно небольшая доля населяющих пояс ледяных тел постоянно мигрирует во внутренние области Солнечной системы.

Вот почему мы тоже не пропустим это важное предположение. Это история, о которой знает каждый поклонник астронавта. Из-за отказа на якорный механизм он отскочил там, где у него было мало света, поэтому он работал только от батарей, а затем и спящий. В прошлом году он кратко говорил, но никто точно не знал, где он. Несколько недель назад были предприняты попытки связаться с ним, потому что свет был низким на ядре. И вот история дошла до золотого пика. В последние дни Розетта вошла в необычные проходы над поверхностью ядра - ее трасса часто ведет всего лишь на 2, 7 км над уровнем земли.

Движение комет по орбите. Кометы движутся по орбитам с большим эксцентриситетом и наклонением к плоскости эклиптики. Движение происходит и в прямом (как у планет), и в обратном направлении. Кометы испытывают сильные приливные возмущения при прохождении вблизи планет, что приводит к существенному изменению их орбит (и, соответственно, сложностям прогноза движений комет и точного определения эфемерид). Вследствие этих изменений орбит многие кометы выпадают на Солнце.

Эти фотографии имеют захватывающее разрешение 7 см на пиксель. Полет со второго сентября принес долгожданное открытие - модуль Филе. Давайте немного отдохнем в новостях о космических ракетных катастрофах, которые появились в последние несколько часов. На рисунке ниже показана площадь, ширина которой составляет всего 143 метра. Уровень захваченных деталей буквально невероятен.

Старая Мудрость говорит, что картина будет тысяча слов. И обновленная версия может заключаться в том, что видео обеспечивает более тысячи изображений. Но просто взгляните на четырехминутное видео из Европейского космического агентства, и ваши челюсти упадут.

Результаты вычислений элементов орбит комет публикуются в специальных каталогах; например, каталог, составленный в 1997, содержит орбиты 936 комет, свыше 80% которых наблюдалось только один раз. В зависимости от положения на орбите блеск комет изменяется на несколько порядков, достигая максимума вскоре после прохождения перигелия и минимума в афелии. Абсолютная звёздная величина комет в первом приближении обратно пропорциональна R 4 , где R - расстояние от Солнца. Как правило, короткопериодические кометы обращаются вокруг Солнца не более нескольких сотен раз. Поэтому время их жизни ограничено и обычно не превышает 100 тысяч лет.

Внезапно вы можете увидеть значительно ускоренное время, когда Розетта постоянно меняет расстояние от ядра. С древних времен кометы очаровывали человечество. Нечего удивляться - время от времени неожиданно небо появилось на небе, за которым последовал странный хвост. Наши предки боялись кометы и считали их символами зла, нищеты, войн и голода. Но поскольку люди все больше понимали окружающий их мир, тем больше они были кометами, а не посланниками плохих новостей, но очень интересными телами, которые могут рассказать нам много интересной информации об истории нашей системы и, возможно, о том, как она дошла до Земли воды или основных элементов жизни.

Активная фаза существования кометы заканчивается, когда исчерпывается запас летучих веществ в ядре или поверхность ядра кометы покрывается оплавленной пылеледяной коркой, возникающей вследствие многократных сближений кометы с Солнцем. После окончания активной фазы ядро кометы по своим физическим свойствам становится подобным астероиду, поэтому резкой границы между астероидами и кометами нет. Более того, возможен и обратный эффект: астероид может начать проявлять признаки кометной активности при растрескивании его поверхностной корки по тем или иным причинам.

Изучение этих космических рулеток испытало невероятные успехи - от теневых проходов на приличном расстоянии, путем захвата пыли, бомбардировки поверхности на мягкую посадку и разведки с орбиты. Поскольку Европейское космическое агентство очень сильно заботится о том, чтобы не загрязнять космические тела без необходимости, Розетта сделает последнее зажигание двигателя, которое выведет его на поверхность за 12 часов до его прекращения - предотвращение загрязнения сердечника дымовыми газами из сопел.

Рост, структура, характер и размер комет

Кометы являются одними из самых красивых, самых известных, самых западных и самых загадочных в Солнечной системе. Название кометы происходит от шейха Кометса. Вот почему комету часто называют «волосатой». Раньше кометы считались атмосферными явлениями, и их появление в небе должно быть цвести, чума или другая катастрофа.

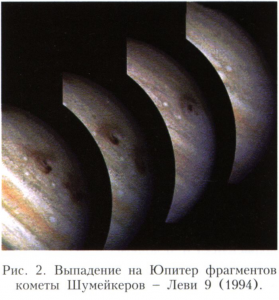

Нерегулярность орбит комет приводит к плохо прогнозируемой вероятности их столкновений с планетами, что дополнительно усложняет проблему астероидно-кометной опасности. Столкновением Земли с осколком ядра комет, возможно, было вызвано тунгусское событие 1908 года (смотри Тунгусский метеорит). В 1994 наблюдалось выпадение на Юпитер (рис. 2) более 20 фрагментов комет Шумейкеров - Леви 9 (разорванной в ближайшей окрестности планеты приливными силами), что привело к катастрофическим явлениям в атмосфере Юпитера.

Благодаря их отчетам о кометах это может быть так. разворот кометы Галлея около 30 облаков вокруг Солнца. Это имело большое значение для изучения динамики движения кометы вокруг Солнца. Однако в эпоху Возрождения истина кометы была обнаружена где-то в столетии. Благодаря измерениям параллакса было рассчитано расстояние от Земли и приблизительная скорость движения кометы в пространстве.

И почему они так привлекательны для астрономов? Комета - относительно небольшой объект, состоящий из льда и пыли. Ранее считалось, что комета является относительно твердым объектом, но в настоящее время ученые, вероятно, считают, что это довольно скудное тело. У комет, с наибольшей вероятностью, есть согласованность грязных оцеплений. Это также указывает на то, что их средняя плотность оценивается только в 50% от плотности воды.

Строение и состав комет. Кометы состоят из ядра, атмосферы (комы) и хвоста. Ядра нерегулярной формы имеют небольшие размеры - от единиц до десятков километров и, соответственно, очень малую массу, не оказывающую заметного гравитационного влияния на планеты и другие небесные тела. Ядра комет вращаются относительно оси, почти перпендикулярной плоскости их орбиты, с периодом от нескольких единиц до нескольких десятков часов. Для ядер комет характерна низкая отражательная способность (альбедо 0,03-0,04), поэтому вдали от Солнца кометы не видны. Исключение составляет комета Энке: период обращения этой кометы всего 3,31 года, она относительно мало удаляется от Солнца и её можно наблюдать на всём протяжении орбиты.

Кометы, вероятно, состоят из бесконечного материала исходной солнечной туманности, которая сформировала наше Солнце, Планеты и их луны. Памятные знания могут придать еще больший свет образованию и формированию нашей Солнечной системы. Другие объекты должны быть расположены в зоне трансъядерных тел.

В элитах кометы обычно имеют вид астероидов, а их сферы практически отсутствуют. Несмотря на то, что, согласно космической бомбе, космический корабль Джотто, который находился примерно в 500 милях от кометы Галлея, только около 4% поверхности поверхности кометы, и почти все удары поглощаются поверхностью.

Остальные элементы кометной структуры образуются при сближении кометы с Солнцем. Вблизи перигелия орбиты за счёт сублимации вещества ядра и выноса пыли с его поверхности возникает кома. Размер пылинок в коме составляет в основном 10 -7 -10 -6 м, но присутствуют и более крупные частицы. Кома представляет собой ярко светящуюся туманную оболочку поперечником свыше 100 тысяч км. Внутри комы в окрестности ядра выделяют наиболее яркий сгусток - голову кометы, а за пределами комы - водородную корону (гало). Из комы вытягивается хвост протяжённостью в десятки миллионов км: сравнительно слабосветящаяся полоса, не имеющая, как правило, чётких очертаний и направленная преимущественно в сторону, противоположную Солнцу. Интенсивная сублимация и вынос пыли создают реактивную силу; этот негравитационный эффект также оказывает влияние на нерегулярность кометных орбит.

Остальные элементы кометной структуры образуются при сближении кометы с Солнцем. Вблизи перигелия орбиты за счёт сублимации вещества ядра и выноса пыли с его поверхности возникает кома. Размер пылинок в коме составляет в основном 10 -7 -10 -6 м, но присутствуют и более крупные частицы. Кома представляет собой ярко светящуюся туманную оболочку поперечником свыше 100 тысяч км. Внутри комы в окрестности ядра выделяют наиболее яркий сгусток - голову кометы, а за пределами комы - водородную корону (гало). Из комы вытягивается хвост протяжённостью в десятки миллионов км: сравнительно слабосветящаяся полоса, не имеющая, как правило, чётких очертаний и направленная преимущественно в сторону, противоположную Солнцу. Интенсивная сублимация и вынос пыли создают реактивную силу; этот негравитационный эффект также оказывает влияние на нерегулярность кометных орбит.

Слой органических соединений может быть ниже нижнего альбедо координированных ядер.

Когда кометы приближаются к Солнцу, их поверхность начинает вспыхивать, и они начинают выделять газ и пыль. Сначала сфера кометы образует сферическую кому. В то же время, гидрофобный ореол, который может достичь в среднем около 10 миллионов километров, начнет расти. Таким образом, практически идеальный технический вакуум. Максимальный вес комы не должен превышать 10 9 кг, при этом газ составляет всего около 1% по весу.

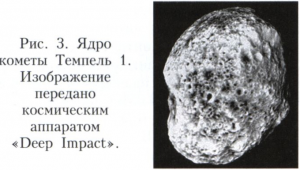

Ядра комет обладают очень низкой средней плотностью, обычно не превышающей сотен кг/м 3 . Это свидетельствует о пористой структуре ядер (рис. 3), состоящих в основном из водяного льда и некоторых низкотемпературных конденсатов (углекислый, аммиачный, метановый льды) с примесью силикатов, графита, металлов, углеводородов и других органических соединений. Значительную долю ядра составляют пыль и более крупные каменистые фрагменты. Обилие водяного льда в составе комет объясняется тем, что молекула воды является самой распространённой в Солнечной системе.

С помощью следующей кометы комета к Солнцу начнет оказывать давление на детонацию солнечного света, и начнет формироваться так называемый хвост, самый западный характер кометы. Плотность пони кометы, длина которой составляет сотни миллионов километров, очень низка и даже более выражена ниже, чем в случае комы. Это плазменная ячейка с сильной электронной концентрацией. Формы хвоста кометы очень разнообразны. От ленты до ярмарки или даже так называемого аномального хвоста, как в случае с комет Финслера.

На первый из них сильно влияет давление солнечного света, поэтому он постоянно исчезает от солнца. Даже в том случае, когда комета от Солнца уже уходит. В то время ядро комедии фактически врезалось в своего собственного газового пони. Затем пылевой хвост копируется потерей кометы. Это было заметно. в случае с Кометой Вест, Хейл-Бопп или Когоут.

Измерения, проведённые при сближении с кометой космических аппаратов, в целом подтвердили гипотезу о том, что ядро представляет собой «грязный снежный ком». Подобная модель ядра комет была предложена в середине 20 века американским астрономом Ф. Уипплом. Кома состоит в основном из нейтральных молекул воды, водорода, углерода (С 2 , С 3), ряда радикалов (ОН, CN, CH, NH и др.) и светится благодаря процессам люминесценции. Она частично ионизована коротковолновым солнечным излучением, создающим ионы ОН + , СО + , СН + и др. При взаимодействии этих ионов с плазмой солнечного ветра возникает наблюдаемое излучение в УФ и рентгеновской областях спектра.

Кометы и их химический состав

Каков химический состав кометы? На этот вопрос не отвечает удовлетворительно, несмотря на огромное количество данных наблюдений. Диапазон наблюдаемых молекул генерируется в фотодиссоциационной камере. Большой сюрприз был сделан уже упомянутым зондом Джотто, который зарегистрировал полимеризованный метилен у кометы Галлея. Некоторые кометы появляются вблизи Солнца в спектре соды и других элементов.

Их яркость на снегу кометы сильно перегрудила яркость их окружения. Эти сокращения оказывают значительное влияние на движение комет, так как они могут проявлять реактивную силу. Этот механизм очень изящно объясняет нерегулярные изменения скоростей и / или вращение наблюдаемых комет на шероховатых склонах вокруг Солнца, которые объяснялись только гравитационными эффектами планет.

При сублимации льдов в атмосферу одновременно интенсивно выносится пыль, за счёт которой в основном создаётся хвост кометы. Согласно классификации, предложенной ещё во 2-й половине 19 века Ф. А. Бредихиным, различают три типа кометных хвостов: I - прямые и узкие, направленные в противоположную от Солнца сторону; II - широкие, изогнутые и несколько отклонённые относительно направления от Солнца; III - прямые, короткие и сильно отклонённые от направления от Солнца. В 20 веке С. В. Орлов разработал физическую основу данной классификации в соответствии с механизмом образования хвоста. Хвост типа I создаётся плазмой, взаимодействующей с солнечным ветром, хвост типа II - частицами пыли субмикронных размеров, подверженными воздействию светового давления, хвост типа III - совокупностью мелких и более крупных частиц, испытывающих различное ускорение под действием гравитационных сил и светового давления.

Согласно этой модели, авантюрная комета должна была выдержать сотни раундов солнца. Однако их срок службы сильно связан с расстояниями воздуха и, прежде всего, с нарушением перихилли. Он подозревает, что, если трюк кометы сопоставляет плутон планеты Плутона, есть возможность повторно упаковать кусок материала, который может продлить жизнь кометы.

Даже старые кометы могут испытывать передышку, омоложение. Нерегулярные выхлопы выделяемого газа могут отбросить пылезащитную маску, предотвращающую выброс газа, и комета может увеличить добычу газа и, следовательно, его ясность. Если такого механизма не было, большинство комет были бы по существу астероидными объектами, которые не производят практически никакого газа.

Вследствие такого механизма образования положение в пространстве хвостов типа III менее чёткое, оно не совпадает с антисолнечным направлением и отклонено назад относительно орбитального движения. Иногда в структуре хвоста наблюдаются изогнутые линии - так называемые синдинамы, или даже веер синдинам, созданных пылинками разных размеров.

Изменения, происходящие с кометами в разных точках её орбиты и в течение жизни, в значительной степени определяются нестационарными процессами тепломассопереноса в пористом ядре и формированием неоднородной структуры поверхности, с которой происходит сублимация. Кинетическое моделирование этих процессов позволило получить представление о состоянии газа в коме. Вблизи ядер активных комет течение газа в полусфере, обращённой к Солнцу, близко к равновесному, плотность газа быстро падает по мере удаления от поверхности ядра. Из-за адиабатического расширения газа в межпланетный вакуум температура составляет несколько кельвинов на расстоянии от ядра около 100 км. В окрестности оси симметрии образуется хорошо выраженная струя (джет), обусловленная интенсивным выносом газа и пыли. (На изображении ядра кометы Галлея, полученном при пролёте вблизи него КА «Джотто», видны несколько джетов.) Такую неравномерность сублимации с поверхности ядра можно объяснить тепловыми деформациями, вызывающими разломы и трещины в поверхностной корке кометы.

В результате интенсивного выделения пыли короткопериодических комет вдоль её орбиты образуются пылевые торы. Эти торы периодически пересекает Земля в своём движении по орбите, что вызывает метеорные потоки.

В результате интенсивного выделения пыли короткопериодических комет вдоль её орбиты образуются пылевые торы. Эти торы периодически пересекает Земля в своём движении по орбите, что вызывает метеорные потоки.

Значение комет для космогонии . Происхождение комет, вероятно, связано с гравитационным выбросом ледяных тел из области образования планет-гигантов (смотри в статье Космогония). Поэтому исследования комет способствуют решению фундаментальной проблемы происхождения и эволюции Солнечной системы. Кометы представляют большой научный интерес, прежде всего с точки зрения космохимии, поскольку содержат первичное вещество, из которого образовалась Солнечная система. Считается, что кометы и наиболее примитивный класс астероидов (углистые хондриты) сохранили в своём составе частицы протопланетного облака и газопылевого аккреционного диска. В качестве реликтов формирования планет (планетезималей) кометы претерпели наименьшие изменения в процессе эволюции. Поэтому информация о составе комет позволяет наложить достаточно строгие ограничения на диапазон параметров, используемых при разработке космогонических моделей.

В то же время, по современным представлениям, сами кометы могли сыграть важную роль в эволюции Земли и других планет земной группы в качестве источника летучих элементов и их соединений (в первую очередь воды). Как показали результаты математического моделирования, за счёт этого источника Земля могла получить количество воды, сопоставимое с объёмом её гидросферы. Примерно такие же количества воды могли получить Венера и Марс, что говорит в пользу гипотезы о существовании на них древних океанов, потерянных в ходе последующей эволюции. Кометы рассматриваются также как возможные носители первичных форм жизни. Проблема возникновения жизни на планетах связывается, в частности, с транспортом вещества внутри и вне пределов Солнечной системы и миграционно-столкновительными процессами, ключевую роль в которых играют кометы.

Лит.: Орлов С. В. О природе комет. М., 1960; Добровольский О. В. Кометы. М., 1966; Physics and chemistry of comets. В.; N. Y., 1990; Yeomans D. Comets: а chronological history of observation; science, myth and folklore. N. Y., 1991; Comets in the post-Hailey era. Dordrecht, 1991. Vol. 1-2; Маров М. Я. Физические свойства и модели комет // Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. 1994. Т. 28. № 4-5; он же. Малые тела Солнечной системы и некоторые проблемы космогонии // Успехи физических наук. 2005. Т. 175. № 6.

Из всех комет, наверное, самой известной является комета Галлея. Она появляется на небосводе каждые 75, 5 года, перемещаясь по удлиненной эллиптической орбите вокруг Солнца.

Начиная с 239 года до н. э., то есть с тех пор, как появление кометы Галлея фиксируется в исторических хрониках, ее наблюдали 30 раз. Это связано с тем, что она гораздо больше и намного активнее других периодических комет.

Комета, как легко понять, названа в честь английского астронома и физика Эдмунда Галлея (1656-1742), хотя он и не был ее первооткрывателем. Зато именно Галлей был первым, кто в 1705 году обнаружил связь между кометой, которую он наблюдал в 1682 году, и рядом других комет, появление которых с интервалом в 76 лет было официально зарегистрировано.

Более того, основываясь на законе всемирного тяготения Исаака Ньютона, ученый смог вычислить также орбиты некоторых планет. Из этих вычислений следовало, что орбиты комет, которые были замечены в 1531, 1607 и 1682 годах, во многом сходны. И на основании этих данных Галлей предсказал, что комета снова появится в 1758-1759 годах. Предсказание ученого полностью сбылось, но уже после его смерти.

Перигелий орбиты кометы Галлея находится между орбитами Меркурия и Венеры на расстоянии 0,587 а. е. Самая же далекая точка ее траектории расположена вне пределов орбиты Нептуна на расстоянии 35,31 а. е. Орбита наклонена к основной плоскости солнечной системы на 162°, и комета движется по орбите в направлении, противоположном движению планет.

В 1986 году комета Галлея снова приблизилась к нашей планете. Но из-за метеорологических условий наблюдать ее с Земли было очень сложно. Однако космические зонды, отправленные рядом стран, провели довольно успешное изучение кометы.

В результате проведенных исследований было окончательно доказано, что у кометы имеется твердое ядро, состоящего из льда и пыли. У него вытянутая форма. Длина ядра — 14 километров, и почти одинаковые высота и ширина — по 7,5 километра. Оно медленно вращается, совершая один оборот за 7,1 суток.

Ядро кометы Галлея очень темное, поэтому отражает всего 4 % падающего солнечного света. В связи с тем, что на обращенной к Солнцу стороне температура достигала почти 100 градусов по Цельсию, были отмечены также выбросы газа и пыли.

Когда любая комета оказывается на минимальном расстоянии от Солнца, ее ядро разрушается. При этом газы, которые испаряются с поверхности кометы, увлекают за собой и отдельные частицы самых различных размеров.

И если микроскопические пылинки под действием давления солнечного света «заталкиваются» в хвост, то на крупные частицы световое давление никакого влияния не оказывает. При этом пылинки и частицы, оторвавшиеся от поверхности кометного ядра, движутся вместе с ним по орбите кометы. А спустя какое-то время они заполняют некий эллиптический тор с орбитой данной кометы в качестве его оси. А так как комета Галлея движется по своей нынешней орбите свыше сотни тысяч лет, то, значит, рой пылинок на ней давным-давно замкнулся. Правда, это скопление «космической пыли» состоит не только из пылевых частиц, но и обломков кометного вещества размерами от песчинок до осколков и глыб, имеющих вес соответственно несколько килограммов или тонн.

С кометой Галлея связаны два известных метеорных потока: Аквариды, наблюдающиеся в мае, и Ори он иды, наблюдающиеся в октябре.

Наблюдения за движением этих частиц-роев установили, что современные метеоры потоков Акварид и Орионид порождены теми частицами, которые были выброшены из кометы несколько тысячелетий назад.

В свою очередь анализ данных о падении метеоритов с 1800 года и до наших дней обнаружил периодичность этих событий. Причем в этой информации имеются данные о периодах, равных примерно 75 годам. А эта цифра очень близка к среднему периоду обращения по своей орбите кометы Галлея.

Эту периодичность в частоте падения метеоритов астрономы объясняют тем, что кометные ядра состоят из многих отдельных тел, которые под воздействием гравитации Солнца и отрываются одно за другим...

Отметим еще один любопытный факт, связанный с кометой Галлея. Так, считается, что ее ядро монолитно. Однако во время прохождения кометы Галлея возле Земли в 1910 году многие наблюдатели отметили явления, свидетельствующие о дроблении ее ядра.

Так, было замечено, что ядро кометы состояло из нескольких ярких образований, которые довольно быстро исчезали. Затем ядро кометы Галлея снова оказывалось в одиночестве, потом снова дробилось.

Кроме кометы Галлея, немалую известность среди астрономов получили еще некоторые хвостатые небесные объекты.

Например, комета Биела известна тем, что перед полным исчезновением разделилась на две части. Она была обнаружена в 1772 году. Когда же ее вновь увидели 27 февраля 1826 года, астрономы смогли достаточно точно вычислить ее орбиту. А затем на основании этих данных было установлено, что ее период равен 6,6 года.

Когда же комета появилась в 1846 году, она уже была разделена на две части. А еще через 6,6 года две половины находились на расстоянии более двух миллионов километров, но двигались по одной и той же орбите. После этого этих двух тел никогда не видели.

Комета же Шумейкера — Леви стала широко известной тем, что в июле 1994 года она врезалась в планету Юпитер. Когда ее впервые зафиксировали на фотографиях 25 марта 1993 года, она находилась на орбите вокруг Юпитера с 2-летним периодом обращения и представляла собой цепочку, состоящую примерно из 20 отдельных фрагментов.

Математические модели показали, что эта комета вращалась вокруг Юпитера в течение нескольких десятилетий. Но затем под влиянием приливных сил при близком подходе к Юпитеру в июле 1992 года она разделилась. Эта встреча обусловила и изменение траекторий движения ее фрагментов, приведя их к столкновению с планетой.

Они один за другим столкнулись с Юпитером между 16 и 22 июля 1994 года. В результате этой катастрофы в атмосфере Юпитера появились большие темные облака, которые не исчезали в течение нескольких месяцев. В инфракрасном же свете были заметны также и яркие вспышки...